前日の残業でぐったりしていても、つい笑顔で「大丈夫です!」と言ってしまう——。本当は無理だと思っていても、「もう一度やってみます」と返してしまう——。そんな“いい人モード”が、気づかないうちに当たり前になっていませんか?

職場では、常に明るく、前向きでいることが「良いこと」とされがち。でもその裏で、無理に気持ちを押し込め続けて、心と体がくたびれてしまっているかもしれません。

実は、この「いつでもポジティブでいなきゃ」という思い込みこそが、心と体にじわじわ負担をかける“ポジティブ神話”なのです。そのままにしておくと、脳や自律神経に負担がかかり、集中力の低下や不眠症、イライラなど、さまざまな心身の不調につながることも。

そこで、心療内科・婦人科医で脳疲労専門外来の先駆者でもある横倉恒雄先生に、ポジティブ神話の危うさと、ネガティブな感情を「消さずにうまく活かす」秘訣、そして「ポジティブ疲れ」の脳のスイッチを切り替えるコツについて伺いました。“頑張りすぎ”の毎日から、少しだけ心と体を解放してあげませんか?

「ポジティブ神話」が脳と自律神経に負担をかける

「いつでもポジティブでいなきゃ」とい思い込んでいませんか? 実はそれこそが、脳を疲れさせ、ネガティブな感情を生む大きな原因だと言います。

「『感じている気持ち』と『実際の言動』のギャップがあり続けると、脳はその差を埋めようとフル回転、過剰なストレスがかかり脳を疲労させてしまいます。この状態が続くことで、自律神経が乱れ、集中力や判断力の低下、不眠症、月経前症候群(PMS)の悪化、うつ病、燃え尽き症候群といった症状につながることもあります」(横倉先生)

そもそも脳が健康な状態であれば、無理をしなくても自然とポジティブでいられる場合が多く、無理に「ポジティブでいなきゃ」と考えてしまうのは、すでに脳が疲れてネガティブに傾きはじめているサイン。疲れている脳を、ポジティブ思考に無理やり追い込むことで、かえって脳疲労を加速させてしまうのです。

ネガティブは、心と体からの「限界サイン」

「不安」「不満」「怒り」「悲しい」——。

こうしたネガティブな感情は、決して悪いものではありません。本来『危険』『不調』『限界』など、心や体の限界を知らせる大切なサインです。

「脳疲労が慢性的に溜まると、自分の心と体が限界に近づいていることに気づけなくなるケースも。先日も、『久しぶりに会った友人から、笑顔がないし会話の感じもいつもと違って心配。心療内科で診て貰った方がいいと連れてこられました』という患者さんが、うつ状態と診断されました。この方は早めに受診できたため、ひどくなる前に治療を始めることができましたが、きっかけがなければもっと深刻な状態になっていたかもしれません」(横倉先生)

ネガティブな感情は無理に消そうとするのではなく、心身の限界に気づくための大切なサインとして捉えることが重要だと言います。

「“ネガティブ”は性格だからと決めつけていませんか? ネガティブを責めるのではなく、心が発しているSOSだと気づいて、まずは自分を労わってあげるようにしましょう」(横倉先生)

“いい人”が招くオーバーワーク

「いい人」でいることをなかなかやめられないという人も多いかもしれません。「基本的に仕事は断らない」「すぐ返す」「笑顔で受ける」……評価を気にする人ほど、どんなに疲れていても無意識に“いい人”を演じてしまうものです。

短期的には「頼れる人」という評価を得られるかもしれませんが、仕事量が自分の処理能力を超える状態が続くと、睡眠、集中力、感情のバランスが崩れはじめ、脳疲労が深刻化。やがて生産性の低下やミスの増加につながってしまいます。その結果、かえって信頼を失ったり、できない自分を責めて落ち込んだりすることも。

「 “とりあえず笑顔”“とりあえず前向き”を続けるほど、自分の境界線は曖昧になっていきます。そして、「仕事を引き受けすぎる」「本来の課題が見えなくなり先延ばしにしてしまう」「休日も心が休まらず“常時ON”になる」といった状態に陥りがちに。自律神経のバランスが崩れてしまった結果、常に何かに追われ、心がすり減ってしまう方も多いようです」(横倉先生)

こうした状態が続くと、脳疲労が進み、自分が限界に近づいていることにすら気づけなくなっていくと言います。

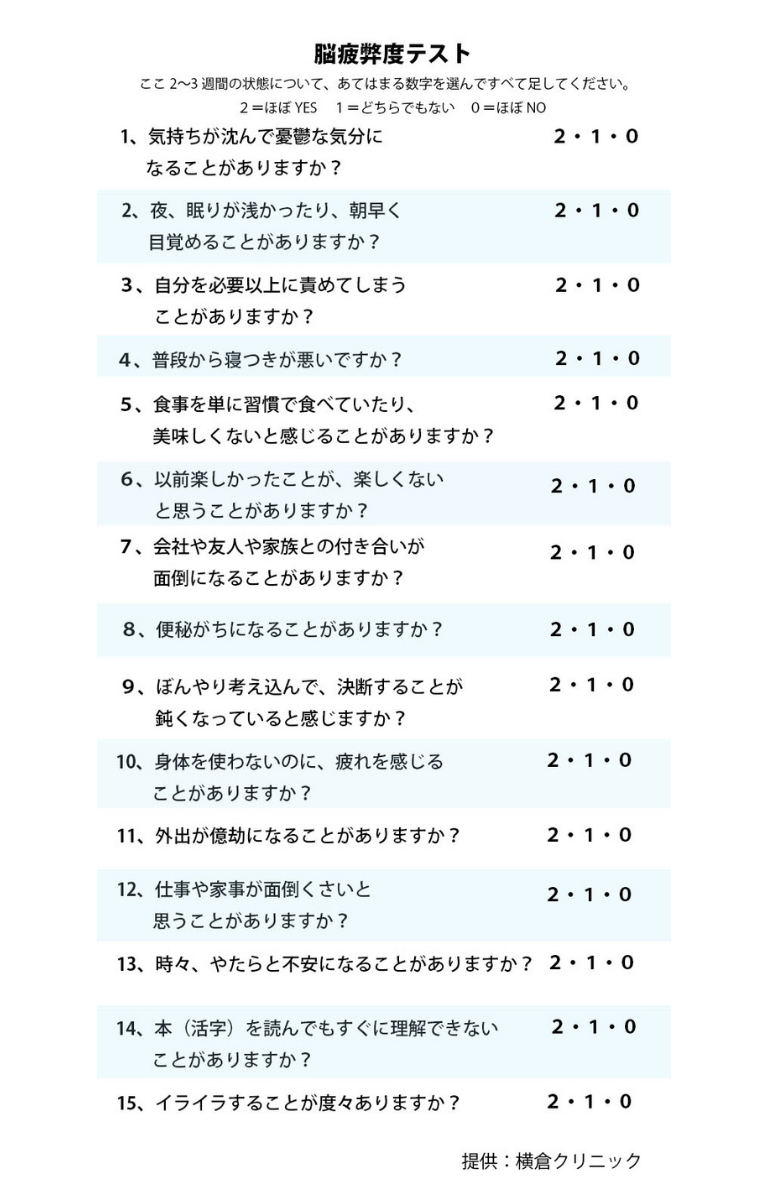

「大切なのは、短期的な好印象よりも、長期的な生産性と健康を優先する視点です。まずは、自分の脳疲労の状態を知ることからはじめましょう。クリニックでも使用している『脳疲労度テスト』で、ご自身の脳の疲弊度をチェックしてみてください」(横倉先生)

「21〜30点の人は重度・疲弊、11〜20点の人は中等度・疲弊、0〜10点の人は軽度・疲弊の可能性があります。とくに中等度疲弊以上の人は、心と体に影響が出ている可能性が高く、注意が必要です」(横倉先生)

脳を休ませるための簡単なコツ 4つ

職場でうまくやっていくためには、疲れていても “ポジティブに頑張らなければいけない”こともあると思います。そんなときはどうしたら良いのでしょう。

「脳疲労を溜め込んで、集中力の低下や不眠症など、さまざまな心身の不調が起こってしまわないようにするコツは、こまめなリセットです」と横倉先生。

そこで、脳を休ませ、脳のスイッチを切り替えられるようになるコツをご紹介します。

「まぁ、いいか」と声に出してみる

仕事でミスをしてしまったとき、人に誤解されるようなことを言ってしまったとき、遅刻してしまったとき……。責任感が強く、真面目な人ほど、「どうしよう」と、苦しい思いをするかもしれません。でも、人は完璧ではありません。そんなときは、「まぁ、いいか」と声に出してみるのがおすすめです。周りに人がいて声に出せない時は、口パクでつぶやいてみましょう。脳が疲労している人には、ちょっとでも、気を抜いてあげる“いい加減さ”が必要です。

2.明日できることは、今日しない

脳疲労のある人は、「〜すべき」「〜ねばならない」といった義務感にとらわれがちです。遊びに行きたくても、「この仕事が片付くまでは遊べない」と休日の仕事さえいとわないという人もいるかもしれません。しかし、本当に仕事が進むかというと、そうでもなかったりしませんか?

脳疲労のある人ほど「頑張らなきゃ」とよく言います。でも脳疲労がなくなれば、自然とがんばれるパワーが生まれるものです。明日できることは、今日やる必要はありません。“楽しいこと”と“仕事”が目の前にあったら、まずは楽しいことをやって、ストレス解消するのが正解です。

3.小さな好きを日常に取り入れる

キレイ、楽しい、美味しいなど自分が心地よいと感じることを、今まで以上に、毎日の生活にこまめに取り入れてみましょう。視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の5つの感覚(五感)は脳に直結していて、ストレスで疲れた脳によい刺激を与えてくれます。

お昼休みに外に出て心地よい風を感じる、ランチはカロリーや栄養を気にせず本当に食べたいものを食べる、好きな香りを持ち歩き時々嗅ぐなど、五感を刺激する小さな好きを積極的に取り入れることで、脳を喜ばせてあげて。

4. 1日1分間の“余白”を作る

脳疲労が溜まってくると理性ばかりが大きくなり、自分の本能の声が聞こえづらくなってきます。そんな人は、自分にとって何が心地よいことか、快適なことなのかもわからなくなりがち。

まずは1日1分間でいいので、何もしない時間を作ることを意識してみてください。窓の外を見てぼんやりする、公園で心地よい風に吹かれてみる、仕事帰りに道で足を止めて夜空の星を眺めるなど、なんでもいいのです。24時間のうち1分間、自由に、心のままに、規則にとらわれない自分だけの時間を。毎日続けるうちに、本能が呼び覚まされ、脳に余裕ができて、ストレスを自然と受け流せるようになってくるでしょう。

まとめ

ネガティブな感情は弱さではなく、自分を守るサインです。評価を気にする繊細さは、リスク感度が高い強みにもなります。

毎日頑張ることは素晴らしいこと。でもそれ以上に大切なのは、自分自身の心と体を守ることです。「ほんとうに疲れた」「しんどいな」「もう嫌だな」などと感じたら、それは脳からのSOS。無理を重ねず肩の力を抜いて、脳疲労をこまめにリセットすることを心がけましょう。

もしつらさが続くときは、我慢せず、信頼できる専門医に相談してください。それが、自分を守るための大切な一歩です。

【監修】

婦人科・心療内科医 横倉恒雄先生

医学博士。横倉クリニック(東京.田町)院長。慶應義塾大学医学部産婦人科入局。東京都済生会中央病院産婦人科に勤務、同病院にて日本初の「健康外来」を創設。病名がない不調を抱える患者さんにも常に寄り添った診察を心がけている。クリニックで行っている講座も好評。著書に『脳疲労に克つ』『心と体が軽くなる本物のダイエット』『今朝の院長の独り言』他がある。https://yokokura-clinic.com/

取材・文 入江由記